Was bisher bekannt ist und was noch fehlt

Die Ausdauerstudie der Deutschen Sporthochschule Köln, die FINGER-Study und die Agewell-Studie der Uni Leipzig sind nicht die einzigen Studien, die Bewegung als Möglichkeit für demenzfreies Altern untersucht hat. Weltweit wurden auch zuvor schon Studien zum selben Thema durchgeführt. Die Ergebnisse sind übereinstimmend und ernüchternd zugleich:

Bewegung “kann helfen, das Demenzrisiko zu senken”, hat “abschwächende Tendenzen”, und ist “möglicherweise krankheitsverlangsamend“. Das Fazit, wonach die Krankheit allenfalls gebremst wird, könnte also ernüchternder nicht sein.

Weltweit 29 Studien ausgewertet

J. Eric Ahlskog, Professor an der Mayo Klinik in Rochester, Minnesota, wertete im Jahr 2011 die bis dahin 29 wichtigsten Untersuchungen aus. Titel der Metastudie: „Körperliche Bewegung als vorbeugende oder krankheitsmodifizierende Behandlung von Demenz und Gehirnalterung“. (Gesamttext der Metastudie: J. Eric Ahlskog).

Bei allen untersuchten Studien fanden sich bei den Teilnehmern keine Hinweise auf eine nachhaltige Wirksamkeit von regelmäßigem Ausdauertraining. Eigentlich nicht anders zu erwarten, weil das Gehirn stets außen vor blieb. Keine der von den Probanden geforderten Übungseinheiten war für das Gehirn anspruchsvoll. Von den möglichen Aktivitäten hat man ausgerechnet jene genommen, die das Gehirn am wenigsten stimulieren.

Alle Studien setzen auf stupide Ausdauerübungen

Natürlich, die beste Methode zur Stärkung des Herz-Kreislaufsystems ist unbestritten Ausdauertraining. Warum aber gelten lockere Ausdauerübungen als ideale Möglichkeit, das Gehirn im Alter gesund zu erhalten? Eine andere Möglichkeit wären Übungen, für die es in der englischen Sprache einen passenden Ausdruck gibt: „Brain-Exercise“. Übersetzt könnte man sagen, Gehirntraining durch koordinativ fordernde Bewegung und dieses bietet sich zweifellos eher als Ausdauertraining an, wenn es darum geht, geistige Gesundheit zu gewährleisten!

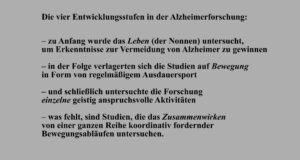

Zur Geschichte der Studien:

Vor mehr als dreißig Jahren konnte mit Hilfe der Nonnenstudie der Zusammenhang von eiweißhaltigen Ablagerungen im Gehirn und der Altersdemenz erschüttert werden. Deshalb galten damals die Lebensgewohnheiten der Nonnen als zuverlässiger Garant gegen die Demenz. Die nachfolgenden Studien zu diesem Thema setzten nicht mehr auf die Lebensweise der Menschen, sondern auf Bewegung, insbesondere auf lockeres Ausdauertraining.

Ausdauertraining war dann für die nächsten 20 Jahre die Norm für die Forschung, um den Nachweis zu liefern, dass Bewegung geistige Gesundheit erhalten kann. Der Nachweis ist bis heute ausgeblieben und die negative Entwicklung bei Alzheimer ist ungebrochen. Dass Ausdauertraining trotzdem bis heute als idealer Ansatz gegen die Demenz gilt, hat zur Folge, dass sich alle zu Unrecht auf der sicheren Seite wähnen, wenn sie ein paar mal die Woche ihre Laufstrecke absolvieren, gelegentlich Radfahren und jeden Tag den Hund ausführen.

Untersuchung einzelner Aktivitäten

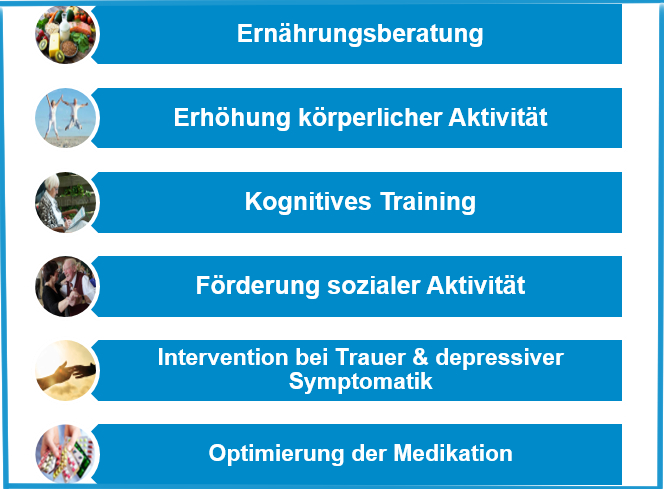

Zusätzlich zu den Ausdauerstudien gibt es unzählige weitere, die jeweils eine Aktivität (Tanzen, Yoga, Musizieren, Tischtennis und andere mehr) untersucht haben. Alle haben sie ergeben, dass sie – eher als Ausdauertraining – für die geistige Fitness erkennbar etwas bewirken können. Allerdings, mit nur einer dieser Aktivitäten ist nichts gewonnen. Wie viel und wie vielseitig man sich bewegen muss, damit die Netze lückenlos und intakt bleiben, ist bisher nicht erforscht, die Antwort darauf wäre aber von enormer Bedeutung für Menschen mit ersten Anzeichen der Alterskrankheit. Es zu erforschen wäre den „Schweiß der Götter“ wert.

Sicher ist, wenn man das Fortschreiten verhindern will, braucht es einen bunten Strauß an gehirnfordernden Aktivitäten und eben solchen sportlichen Anstrengungen. Vieles ist bekannt, was noch aussteht ist eine Forschung mit Probanden, die bereit sind, gleich eine Vielzahl von komplex zu koordinierenden Aktivitäten regelmäßig auszuüben. Demenzvermeidung ist nicht von Dauer, wenn sie lediglich als Einzeldisziplin ausgeübt wird. Demenzvermeidung ist ein Zehnkampf.