Bin ich krank oder nur vergesslich?

Viele ältere Menschen sehen in der Vergesslichkeit schon die Vorboten einer Alzheimer-Erkrankung. Aber Vergesslichkeit ist im Alter normal. Also Entwarnung? Leider nein! Bei der Hälfte der „vergesslichen Alten“ findet man die Ursache im Gehirn und sie sind später auch von Demenz betroffen. Erst einmal abwarten und unbesorgt sein ist also keine Option.

Problematisch wird es, wenn zur Vergesslichkeit hinzu kommt, dass auch die alltäglichen Bewegungen zögerlich und unsicher werden oder die Orientierung nachlässt. Dann sollte der Hausarzt bemüht werden. Es gibt Untersuchungsmöglichkeiten, mit deren Hilfe sich feststellen lässt, ob es tatsächlich eine beginnende Demenz ist.

Was sind die Ursachen der Vergesslichkeit?

Erforscht wird alles und natürlich gibt es auch Studien zur „harmlosen“ Altersvergesslichkeit. Und es gibt auch Theorien, die in komplizierten Worten erklären, wie es sein könnte. Zuletzt muss die Forschung aber eingestehen: die genauen Ursachen sind nicht bekannt. (Näheres: https://www.alzheimer-bw.de/grundwissen-demenz/demenz-oder-normale-vergesslichkeit/)

Wollte man wissen, warum im Alter so viele Menschen nur vergesslich, nicht aber dement werden, dann müsste man wohl an anderer Stelle als dem Gehirn nach den Ursachen suchen. Vielleicht ist es nicht das Gehirn, sondern die Einstellung alter Menschen zum Leben: mangelnde Aufmerksamkeit, fehlende Neugierde, wenig Interesse an den Mitmenschen und ihren Geschichten, bis hin zu einem gewissen Überdruss an der Welt.

Kinder dagegen platzen vor Neugier! Sie wollen alles wissen und die Frage „warum“ können viele Eltern nicht mehr hören. Dabei gibt es bei Kindern kein zu viel an Neugier, eher ein zu wenig bei den Älteren. Leider ist uns im Alter abhandengekommen, nach dem Warum zu fragen, wie Kinder neugierig zu sein und die Welt jeden Tag wieder mit Staunen zu betrachten. Alexis Sorbas ist jene berühmte literarische Figur von Nikos Kazantzakis, die sich noch als alter Mann die Neugierde und Begeisterungsfähigkeit des Kindes bewahren konnte:

Begeisterungsfähigkeit des Kindes

„Er besaß alles … die schöpferische, jeden Morgen sich erneuernde Naivität, unaufhörlich alles zum ersten Mal zu sehen und den ewigen alltäglichen Elementen Jungfräulichkeit zu geben – dem Wind, dem Meer, dem Feuer, der Frau, dem Brot, die Sicherheit der Hand, die Frische des Herzens und die Tapferkeit, seine eigene Seele zu verlachen …“ (Nikos Kazantzakis: „Alexis Sorbas“)

Vergesslichkeit also ist ein Mangel. Ein Mangel an Neugier und Aufmerksamkeit und stattdessen eine zunehmende Interesselosigkeit an den Vorgängen der Welt. Man entfernt sich sozusagen in Trippelschritten langsam von einer Welt, in der man sich auskannte, die aber Jahr für Jahr weniger zu bieten hat. Demenz dagegen ist eine Krankheit. Eine Krankheit, die dem Menschen Plaque für Plaque das Gedächtnis nimmt, das im Leben lange selbstverständlich war.

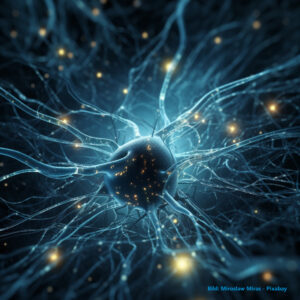

Es gibt die Vergesslichkeit aufgrund des Alters und die aufgrund geschädigter Netze im Gehirn. Über erstere kann man lächelnd hinweg sehen, zweitere fordert ernsthaftes Handeln

Wann ist es Zeit, zum Arzt zu gehen?

Antwort: Wenn z.B. eine Person, die immer Spaß am Kochen hatte, in die Küche geht und dort nicht mehr weiß, was sie holen wollte, dann ist es Vergesslichkeit. Wenn die Person aber in der Küche steht und nicht mehr kochen kann, weil ihr die Küchengeräte fremd geworden sind und es auch nicht mehr schafft, gedanklich ein Menü voraus zu planen, dann wird’s bedenklich.

Oder wenn man als begeisterter Handwerker in die Werkstatt geht und sich mit den Werkzeugen nicht mehr zu Recht findet und im Kopf nicht mehr den Bau eines Vogelhäuschen planen kann, spätestens dann wird es Zeit zum Arzt zu gehen. Wie bereits oben ausgeführt, könnten eine Vielzahl von Demenzerkrankungen vermieden werden, wenn Einschränkungen der Sinnesfähigkeiten z.B. durch Hörgerät und/oder Brille frühzeitig korrigiert werden, die allgemeinen Gefäßrisikofaktoren, wie Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker gut eingestellt werden. Daher macht es Sinn, bereits bei einsetzender Vergesslichkeit im Alter, einen Check der Hirngesundheit beim Arzt durchführen zu lassen.

(S.D. Singh, et al. Front. Neurol. 2023; 1291020. doi: 0.3389/fneur.2023.1291020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38107629/)

Die Formel für beginnende Demenz

Aus den Beispielen mit der Hausfrau und dem Hobbybastler, die sich in ihrer gewohnten Umgebung nicht mehr zu Recht finden, lässt sich gut auch eine allgemeine Formel entwickeln, wann es nicht mehr Vergesslichkeit ist, sondern der Beginn der gefährlichen Alterskrankheit: wenn aus den Signalen, die aus den Sinnen in die Steuerungszentrale Gehirn kommen, keine planvollen Handlungsanweisungen mehr entwickelt werden und in keine sinnvolle Vorgehensweise mehr umgesetzt werden können, dann sollte man sich ernsthafte Gedanken über seinen gesundheitlichen Zustand machen.

Dies lässt sich auch am praktischen Beispiel der Orientierung darstellen. Nach dem Einkauf steht man vor dem Geschäft und weiß plötzlich nicht mehr, wie man nach Hause kommt. Um jetzt einen kurzen und für zu Fuß sicheren Heimweg zu finden ist es notwendig, die “innere Landkarte” zu öffnen. Wenn auch dies nicht mehr gelingt, ist es wirklich höchste Eisenbahn.

Die Demenz zu vermeiden ist eine Frage der Bewegung. Die der Vergesslichkeit dagegen ist eine Frage der inneren Einstellung.