Von der Vorstufe Demenz gibt’s auch ein Zurück

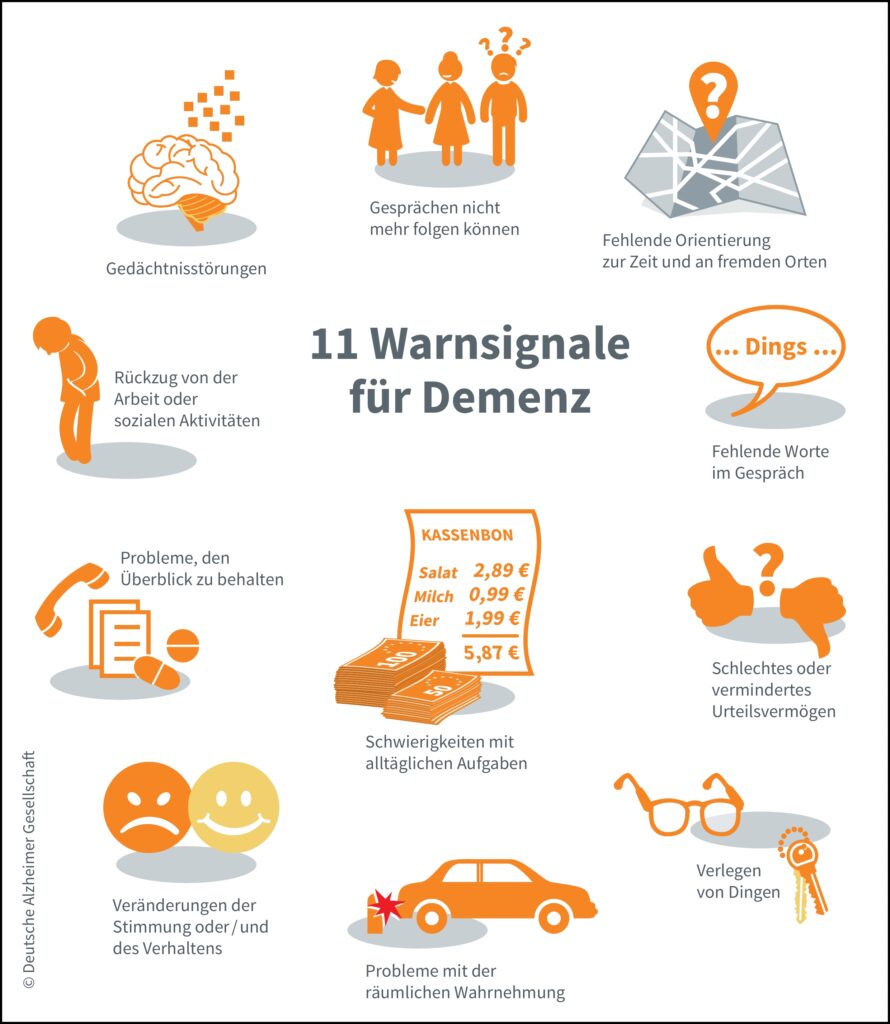

Millionen Menschen in der Vorstufe der Demenz (MCI) fühlen sich allein gelassen. Die ersten Anzeichen schleichen sich unbemerkt ein: Vergesslichkeit, Schwindel, nachlassende Beweglichkeit – alles Dinge, die man leicht als „normale“ Alterserscheinungen abtut. Doch wer die Warnsignale ignoriert oder sich mit pauschalen Ratschlägen wie „gesund leben“ und „mehr bewegen“ abspeisen lässt, verpasst vielleicht die letzte Chance, den Weg in die Demenz zu vermeiden. Dabei gibt es einen Weg zurück – einen beschwerlichen, aber lohnenden.

Er führt nicht über Medikamente, sondern über gezielte, koordinativ anspruchsvolle Aktivitäten,mit denen man das Gehirn regenerieren kann. Diese Ausarbeitung zeigt, warum herkömmliche Empfehlungen wie Ausdauertraining oft zu kurz greifen und wie Betroffene durch vielseitige Bewegung ihre geistige Fitness zurückgewinnen können.

Widerspruch zu den Empfehlungen der WHO

Zu regelmäßiger Bewegung wird allen geraten. Sie gilt als der Schlüssel zu körperlicher und geistiger Gesundheit im Leben. Und weil Menschen im Alter dazu neigen, sich von Jahr zu Jahr weniger zu bewegen, werden sie dazu angehalten, dran zu bleiben. Und um im Alter auch geistig gesund zu bleiben, empfehlen die Gesundheitsbehörden und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) regelmäßig moderat die Ausdauer zu trainieren.

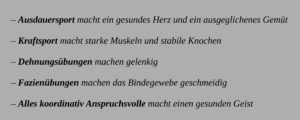

An dieser Empfehlung der WHO regt sich Widerspruch. Der Neurologe Dr. Rieckmann und Ulrich Scheuerl, ein „sportlicher Rentner“, haben jetzt gemeinsam ausformuliert, dass es so einfach nicht geht. Wenn das Gehirn erst einmal geschädigt ist und sich erste Anzeichen der Krankheit bemerkbar machen, dann sind drei Stunden pro Woche die Ausdauer zu trainieren zu wenig und zu einseitig. Um zu ergründen, was an diesem Ratschlag nicht stimmt, haben sie sich die fünf Kategorien von Bewegung genauer auf ihre Wirkung hin angesehen:

Was macht eine Aktivität „koordinativ anspruchsvoll“?

Jede Bewegung erfordert Koordination – doch nicht jede fordert das Gehirn gleich stark heraus. Während routinierte Abläufe wie Dehnen, Kraftsport oder Laufen kaum neuronale Anstrengung verlangen, muss das Gehirn bei unvorhersehbaren oder komplexen Bewegungen hochaktiv werden. Entscheidend ist der Neuigkeitsgrad und die Komplexität der Aufgabe:

Geringe Herausforderung sind Aktivitäten mit wiederholten, vorhersehbaren Abläufen wie Gehen im Park oder Kraftsport an Geräten. Das Gehirn schaltet hier sozusagen auf „Autopilot“. Hohe Herausforderung sind Aktivitäten, die Gleichgewicht, Timing, räumliche Orientierung und feinmotorische Präzision gleichzeitig verlangen. Beispiele:

Beim Tanzen muss man sich zahlreiche Schrittkombinationen merken und sie gleichzeitig mit dem Rhythmus der Musik und koordiniert mit der Tanzgruppe ausführen. Beim Tischtennis muss das Gehirn im Sekundentakt den Ballflug berechnen, den Schläger präzise führen und den Körper für den nächsten Return positionieren. Beim Jonglieren werden die Augen-Hand-Koordination und das Timing des Gehirns trainiert. Wandern im unwegsamen Gelände fordern die Trittsicherheit und die Balancefähigkeit. Beim Backen muss man die Zutaten genau abmessen, den Teig kneten und die gebackene Torte geschickt verzieren um sie auf dem Dessertteller schön angerichtet servieren zu können.

Warum sind diese Aktivitäten so wertvoll?

Unser Gehirn ist wie ein Muskel: Es wächst nur, wenn es gefördert wird. Bei Kindern ist das offensichtlich – das Laufen lernen etwa aktiviert ganze Netzwerke im Gehirn. Doch auch im Alter können wir diese Netzwerke reaktivieren, wenn wir uns Aufgaben stellen, die nicht automatisiert sind. Sobald die Bewegung zur Routine wird, sinkt der Trainingseffekt. Der Schlüssel liegt also im „Neulernen“: Ob man als Senior*in zum ersten Mal Jonglierbälle in die Hand nimmt oder nach Jahren wieder Tischtennis spielt – immer dann, wenn das Gehirn neue Verbindungen knüpfen muss, wirkt die Aktivität wie ein „Update“ für Ihre kognitiven Fähigkeiten.

Was sagt die Forschung, was fehlt?

Das Thema Demenzvermeidung durch Bewegung ist Gegenstand zahlreicher Forschungen. Dabei gibt es zwei Arten: Zum einen sind das die sogenannten Ausdauerstudien, wobei die bekannteste davon die „FINGER-Study“ ist. Und zum anderen gibt es viele Einzelstudien, die wissenschaftlich die einzelnen Arten von körperlichen Aktivitäten (Tanzen, Yoga, Tischtennis, Jonglieren, Klavier spielen etc.) erforschten.

Alle kommen sie zu dem Ergebnis, dass jede dieser Aktivitäten eine positive Wirkung hat, jede einzelne Alzheimer aber nur geringfügig verzögern kann. Was noch fehlt, sind Studien, die das Zusammenwirken von mehreren koordinativ anspruchsvollen Aktivitäten untersuchen. Eine solche gibt es weltweit nicht. Was es braucht, ist eine Langzeitstudie mit Teilnehmern, die sich verpflichten, auf vielfältige Weise regelmäßig koordinativ anspruchsvoll aktiv zu sein.

Ist Demenzvermeidung ein Zehnkampf?

Für Ulrich Scheuerl waren die Ergebnisse der bisher gemachten Studien nur sehr unbefriedigend. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass sich die Demenzzahlen seit Jahren besorgniserregend entwickeln. Offensichtlich gibt es bis heute kein Rezept, wie der Alzheimer-Demenz beizukommen wäre. Mit fachlicher Unterstützung durch den anerkannten Neurologen Prof. Dr. Peter Rieckmann kam er zu dem Entschluss, statt „nur“ seine Ausdauer zu trainieren, vielseitig aktiv zu werden. Nicht eine koordinativ anspruchsvolle Aktivität sollte es sein, nicht zwei oder drei, sondern möglichst viele und diese regelmäßig.

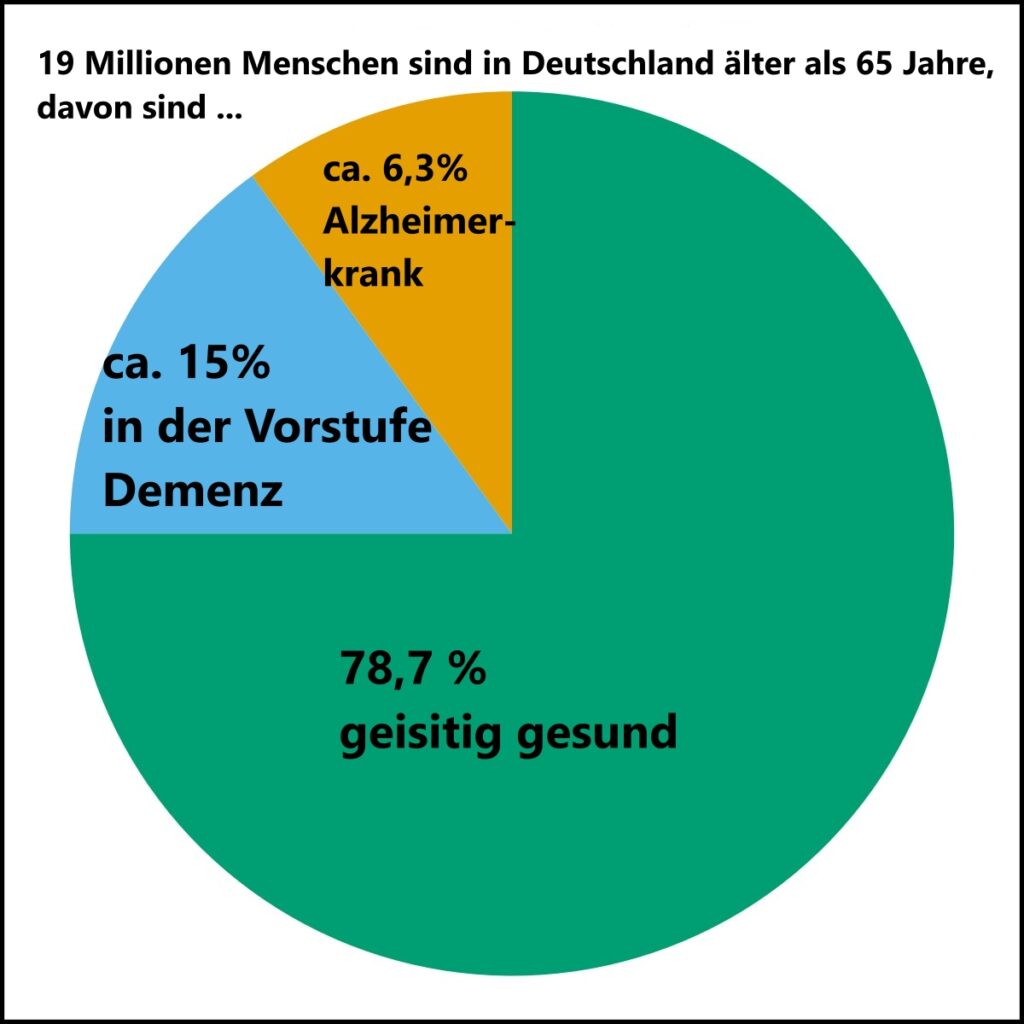

Millionen von der Vorstufe Demenz (MCI) betroffen!

Alzheimerkrank wird man in drei Stufen, die fließend ineinander übergehen. Einem jahrzehntelang ungesund geführten Leben folgt die Vorstufe Demenz, die sich über Jahre erstreckt, bevor sie schließlich in die unwiderrufliche Krankheit übergeht.

Von der weit verbreiteten Vorstufe Demenz (MCI) führt der Weg in der Regel geradewegs in die gefürchtete Alzheimerkrankheit. Es gibt aber auch einen Weg zurück in ein Leben mit einem gesunden Geist wie ehedem. Der Weg ist wenig bekannt, beschwerlich aber sehr lohnend. Vorausgesetzt man kennt ihn und verfolgt ihn zielstrebig.

MCI (Mild Cognitive Impairment) ist der Fachbegriff für „leichte kognitive Störungen“ und meint nichts anderes als erste Anzeichen von Demenz. Ursache dafür ist ein Jahrzehnte lang sorglos geführtes Leben und typische Anzeichen sind Orientierungsstörungen, häufige Schwindelgefühle, verminderte Beweglichkeit, Vergesslichkeit oder Wortfindungsstörungen.

Wer sich zeitlebens gesund ernährt, Stress vermieden und sich ausreichend bewegt hat, den braucht das Thema Alzheimer erst einmal nicht zu bekümmern. Viele können das aber nicht von sich sagen. Und die Hälfte derer, die im Alter von beginnender Demenz betroffen sind, wird sich, wie die Statistik zeigt, in den Folgejahren in Betreuung begeben müssen. Dass sich die Gesellschaft und erst recht die alten Menschen heute damit abfinden, sollte nicht sein, denn wenn sich die Vorzeichen zeigen, kann man durchaus noch etwas machen. Etwas machen, das heißt die Möglichkeiten zu nutzen, was Neurologen mit dem wissenschaftlichen Ausdruck „Neuroplastizität“ bezeichnen.

Neuroplastizität: Die Fähigkeit des Gehirns, sich ein Leben lang anzupassen

Der wissenschaftliche Ausdruck „Neuroplastizität“ bezeichnet zunächst nur jenes Phänomen, das sich in den Gehirnen eines jeden Lebewesens tagtäglich beobachten lässt. Wortwörtlich könnte man es mit „Formbarkeit des Nervensystems“ übersetzen. Das riesige neuronale Netzgeflecht lässt sich demnach jederzeit den erforderlichen Gegebenheiten anpassen (formen). Bei rein kognitiven Gehirnaktivitäten findet keine Neuroplastizität statt, Bewegung und speziell, wenn sie das Gehirn zu komplexer Koordination fordert, wirkt sie gehirnerneuernd. Zwei Formen von Neuroplastizität sind zu unterscheiden:

1. Alltägliche Neuroplastizität: sie findet unbewusst statt und beschreibt die Fähigkeit des Gehirns, sich durch neue Erfahrungen, Lernen oder nach Verletzungen strukturell und funktionell zu verändern. 2. Sportinduzierte Neuroplastizität: sie wird bewusst herbeigeführt und kann von Menschen mit MCI zielgerichtet für die Demenzprävention genutzt werden.

Nähere Informationen finden sich im Abschnitt zwei (Das Gehirn) im Beitrag sieben: „Was ist Neuroplastizität“

Viele sind im Alter zumeist nur einseitig aktiv

Im Alter bleiben viele durchaus körperlich aktiv, zumeist aber nur einseitig. Die einen bringen es mit dem Rad pro Jahr auf zehntausend Kilometer. Andere gehen täglich Joggen oder Walken. Dann gibt es die passionierten Schwimmer oder solche, die jede freie Minute Tennis spielen. Was meistens zu kurz kommt, ist die Vielseitigkeit. Weil aber das Gehirn für die ganz unterschiedlichen Bewegungsabläufe viele neuronale Schaltkreise hat, braucht es für deren Erhaltung entsprechend vielseitige Aktivitäten. Nur durch diese Vielseitigkeit werden die Netze in allen Gehirnregionen intakt gehalten.

Man spürt es einfach

Zu behaupten, gezielte Bewegung ist geeignet, Alzheimer zu verhindern, ist gewagt und bis dato durch Forschung nicht nachgewiesen. Allerdings kann man es spüren. Wenn man bei den Aktivitäten mit seiner Leistung zufrieden sein kann und es von mal zu mal noch besser geht, dann zeigt sich, das neuronale Netz speziell für diesen Bewegungsablauf ist intakt. Und wenn es bei den vielen anderen Aktivitäten ebenso gelingt, dann kann man im Ergebnis behaupten, meine Netze sind weitgehend lückenlos, das Gehirn ist gesund.

Nachfolgend wird in sechs Abschnitten mit 70 Beiträgen und vielen Bildern anschaulich gemacht, dass geistige Fitness im Alter möglich ist. Motivation stets vorausgesetzt.